2023年是碳达峰碳中和目标提出的第三年,也是“双碳”工作从顶层设计到具体落实的一年。2019-2022年期间,我国““双碳”工作取得良好开局和积极成效。2023年的双碳工作在围绕扩大参与范围和影响力的方向,产生了非常多的双碳关键词,我选取了2023“双碳”领域最热的十个关键词,形成了2023碳中和十大关键词系列文章,逐一梳理关键词背后的热点话题。

什么是能源双控

01

能耗双控指能耗总量和强度双控

能耗双控的目的是合理控制能源消费总量,并持续提高能源利用效率。这有利于降低经济社会发展对能源增长的依赖。

政策历史:

十一五期间

单位GDP能耗降低

“十五”期间,经济出现了增长方式转变缓慢,能源资源消耗过大,环境污染加剧等问题。国务院成立节能减排工作领导小组,做出加强节能工作的决定,“十一五”国民经济和社会发展规划纲要提出了单位GDP能耗降低20%的约束性目标。

十二五期间

控制能源消费总量

“十二五”期间,国家把单位GDP能耗降低作为约束性指标,同时,首提合理控制能源消费总量要求。2011年国务院印发《“十二五”节能减排综合性工作方案》,要求到2015年全国单位GDP能耗较2010年下降16%。

2011年12与

实行能源消费强度

和总量‘双控制’

2011年12月26日,时任国家发展和改革委员会主任张平在全国发展和改革工作会议上提出“实行能源消费强度和总量‘双控制’”,将两个概念合并在一起,成为了“能耗双控”概念雏形。

2015年12月

明确概念及动作

2015年10月26日在党的十八届五中全会中提出能耗双控,全称为实行能源消耗总量和强度“双控”行动,旨在按省、自治区、直辖市行政区域设定能源消费总量和强度控制目标,对各级地方政府进行监督考核;把节能指标纳入生态文明、绿色发展等绩效评价指标体系,引导转变发展理念;对重点用能单位分解能耗双控目标,开展目标责任评价考核,推动重点用能单位加强节能管理。

十三五期间

明确实施能耗总量和强度

“双控”行动

十三五”时期实施能耗总量和强度“双控”行动,明确要求到2020年单位GDP能耗比2015年降低15%,能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内,国务院将全国“双控”目标分解到了各地区,对“双控”工作进行了全 面部署。

十四五期间

增加了非化石能源占比的要求

“十四五”规划进一步提出完善能源消费总量和强度双控制度,到2025年,2025年单位GDP能耗和碳排放比2020年分别降低13.5%、18%,非化石能源占能源消费总量比重达到20%左右。

2021年9月

《完善能源消费强度和总量

双控制度方案》

到 2025 年,能耗双控制度更加健全,能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高。

到2030 年,能耗双控制度进一步完善,能耗强度继续大幅下降,能源消费总量得到合理控制,能源结构更加优化。

到2035 年,能源资源优化配置、全面节约制度更加成熟和定型,有力支撑碳排放达峰后稳中有降目标实现。

2022年底

新增可再生能源和原料用能

消费不纳入能源消费总量控制

2022年底国家发展改革委等多部门先后发布了《关于进一步做好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》和《关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》,明确了新增可再生能源和原料用能消费不纳入能源消费总量控制。此次深改会审议通过《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》,也标志着在能耗双控政策体系完善后,已经初步具备了转向碳排放双控的工作基础。

资料来源:国家发改委

什么是碳排放双控

02

碳排放双控是指:碳排放总量和强度“双控”

2021年12月

创造条件尽早实现能耗“双控”

向碳排放总量和强度“双控”转变

碳排放双控在政府对外口径出现,最早出现2021年12月召开的中央经济工作会议提出:“创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变,加快形成减污降碳的激励约束机制”。

2023年7月

推动能耗双控逐步转向

碳排放双控

习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二次会议强调:推动能耗双控逐步转向碳排放双控。具体为:从能耗双控逐步转向碳排放双控,要坚持先立后破,完善能耗双控制度,优化完善调控方式,加强碳排放双控基础能力建设,健全碳排放双控各项配套制度,为建立和实施碳排放双控制度积极创造条件。

目前碳排放双控的顶层政策文件已经通过审议,但配套政策尚在完善阶段,也有部分地方政府开始开展试点。

顶层政策

《关于推动能耗双控逐步转向

碳排放双控的意见》

目前国家发展改革委会同有关方面研究起草了能源双控转向碳排放双控的顶层政策文件——《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》,提出了有计划、分步骤推动制度转变的工作安排和实施路径。《意见》已经中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过。目前还没向社会公布。

山东

《山东省推动能耗双控逐步

转向碳排放双控实施方案

(2024—2025年)征求意见稿》

山东省印发《山东省推动能耗双控逐步转向碳排放双控实施方案(2024—2025年)征求意见稿》,提出到2024年底,结合国家制度标准设立情况,推动全省碳排放统计核算、标准计量认证体系建设、碳排放评价制度、重点用能和碳排放单位管理等重点事项取得初步进展,具备一定工作基础;到2025年底,各项重点任务政策措施进一步完善,基础工作成效明显,具备全面实施碳排放双控制度的基础和条件。

内蒙古

《内蒙古自治区能耗双控向碳排放

双控转变先行先试工作方案》

和“先行先试2024年工作要点”

内蒙古自治区人民政府办公厅发布的《内蒙古自治区能耗双控向碳排放双控转变先行先试工作方案》《内蒙古自治区能耗双控向碳排放双控转变先行先试2024年工作要点》提出,将在“十五五”时期,按照国家安排部署全面实行碳排放总量和强度双控制度。

为什么要转碳排放双控

03

单纯能耗双控无法满足我国现阶段发展需求

“双碳”目标提出以来,我国对化石能源消费控制日益严格,而新能源消费仍有很大部分计算在能源消费总量当中,这限制了地方合理用能和经济发展。

2021年,国家发改委对部分省域能耗强度、消费总量进行预警后,部分地方完成能耗双控指标,通过限制高耗能企业用电总量、提高电价、限制用电时段等方式促进能耗减排,甚至出现了“运动式”减排和“一刀切”式的限产,进而导致当年夏天部分地区能源短缺,甚至出现拉闸限电。

李福龙

国家能源局发展规划司司长

一方面,更加鲜明地突出控制化石能源消费的政策导向,有利于鼓励和推动可再生能源更进一步地加快发展,加快能源结构转型。

另一方面,有利于统筹发展和减排,有利于统筹能源安全和转型,今后可以更多依靠非化石能源的增长,来满足能源消费合理的增长。转变后,能源消费总量的弹性更大了,碳减排措施的精准性更强了。

韩文科

国家发改委能源研究所原所长

为了应对我国区域发展不平衡以及结构性问题带来的发展困局,突破经济下行压力,需要及时调整原来的能源政策措施。同时,原有措施还因为无法精准调控导致在完不成目标任务时的“一刀切”做法。尤其是“十三五”后期,一些地区因为能耗双控在发展上受到很大影响。在能源考核上,资源型地区面临着很大压力。

彭应登

国家城市环境污染控制技术研究中心教授

能耗“双控”存在一个问题,即没有区分清洁能源和非清洁能源。“随着我国可再生能源比例的提高,单纯对能耗进行控制,弊端会显现出来,可能会误伤可再生能源的开发利用和可再生能源丰沛地区的经济发展。”彭应登说,用碳排放的指标替代能耗指标,减污降碳会更加精准。

林伯强

厦门大学中国能源政策研究院院长

转向碳排放双控后非化石能源可以不算在能耗当中,这是一个较大的转变,将有利于新能源产业的发展。同时,面向“双碳”目标,将控制碳排放总量和强度作为目标也比控制能耗更有意义,是中国实现“双碳”目标的必经之路。

如何从转型碳排放双控

04

国家发改委:

关于能耗双控如何转向碳排放双控,中央全面深化改革委员会第二次会议已经作出重要部署,明确了从三个方面入手推动相关工作。

一是坚持先立后破,积极创造条件。制度转变是一项系统工程,不可能一蹴而就,要用好能耗双控打下的坚实基础,平稳有序过渡到碳排放双控。要落实好已出台的能耗双控优化政策,根据“双碳”工作需要,研究进一步细化完善的工作举措,为碳排放双控夯实制度基础。同时,要完善配套制度,加快健全统一规范的碳排放统计核算体系,建立健全相关管理制度,加快夯实基础能力。

二是更高水平、更高质量做好节能工作。节约资源是我国的一项基本国策,实施碳排放双控,不意味着对节能工作有任何的放松。在碳达峰碳中和不同阶段,都要坚定不移地抓好节能工作,实施全面节约战略,不断提升能源利用效率,以最小成本推动经济持续健康发展。

三是把握好工作节奏,统筹好发展和减排关系。碳排放双控关系经济社会发展全局,涉及方方面面的切身利益。在制度转变过程中,要把握节奏和力度,在推动绿色低碳发展的同时,根据形势发展变化不断调整优化政策举措,切实保障粮食安全、能源安全、产业链供应链安全,确保人民群众正常生活不受影响。

王金南院士

第十四届全国政协常委、中国工程院院士,生态环境部环境规划院院长王金南曾在2022年分享了“中国碳排放“双控”制度框架与路线图设计”我选取了其中最重要的部分放在下面,想看具体内容及现场视频可参考我这篇分享。想要完整PPT的朋友,可以加我V信。

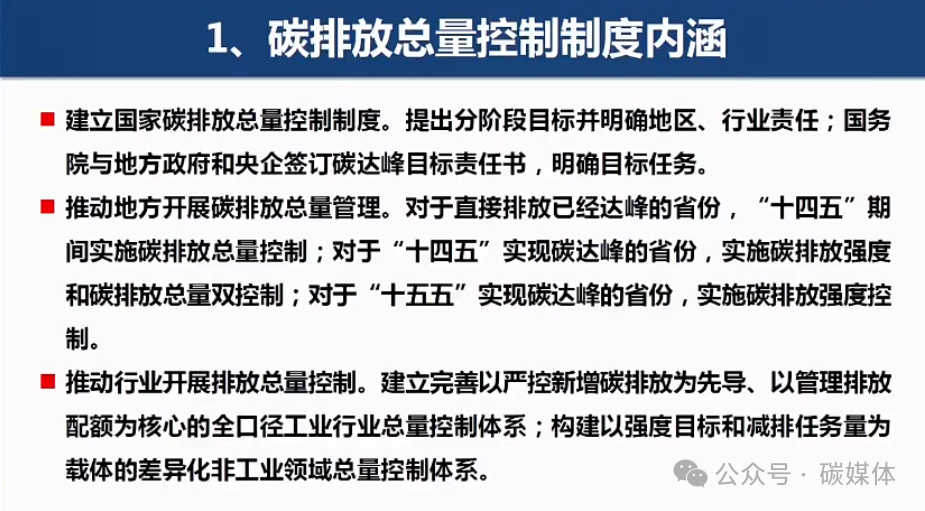

一个是确立碳排放总量控制,首先国家碳排放总量控制,然后是地方的,然后是行业的,这三个维度上我们需要分别做,它们之间是相互联系的。

第二个是想要控制必须要有手段,比如说现在提出来碳排放评价,碳评,环评我们也在做,生态环境部门在做,把现在环评里面加入碳的约束。

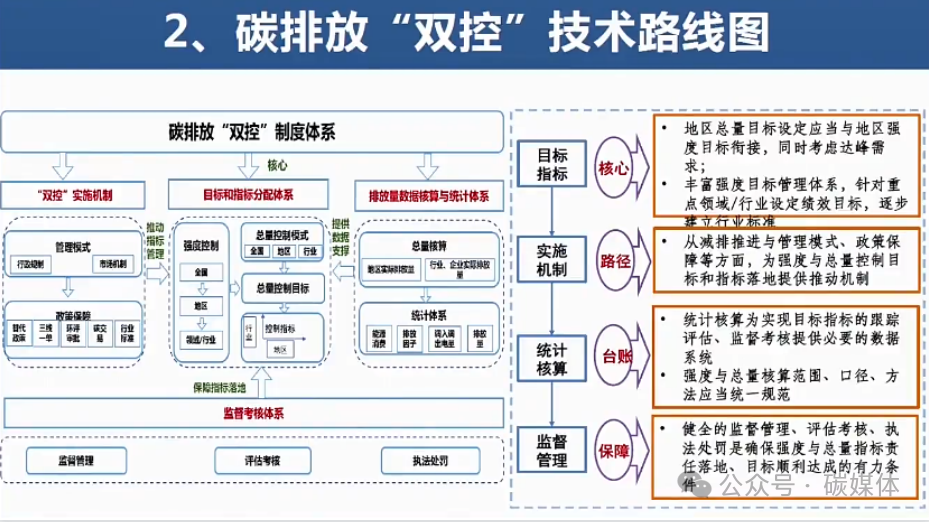

还有双控的技术路线图怎么确立?一个是目标的问题,我们现在2030年前达峰,给不给目标?定了目标路径是什么?未来能源向零碳化,清洁化发展,这就是最主要的途径,这是我们双控制度和能源发展是密切相关的。

我们建立排放系统,包括监督系统。

第三个问题建立碳排放总量控制制度,

第四个是要建立重构基于碳排放总量控制碳市场,

还有一些配额的分配,怎么分?原始的配额是让你有偿取得还是无偿取得,这都需要判断

第五个是要建立碳排放总量控制的技术支撑体系,

再是要做好总量控制和环境管理制度,这里面有很多。

比如说立法层面,怎么去加快法律制度建设,这些制度怎么放到即将制定和应对气候变化法或者碳综合促进法,怎么放进去,现行的法律怎么改造,怎么让这些因素排进去。还有个标准的问题,现在基本上是空白的,我们的产品性能和碳排放的性能,以及工业排放的排放标准,这都得协同来推进。再是今后碳税和环境保护税,还有环评,许可证这块我本人一直在建议,要叫排放许可证,差一个字都不行。国家也在说二氧化碳不是污染物,之前已经声明了,所以排污许可证放进去就有点小问题了。

再是对降低企业的监测成本,这方面都是非常有好处的。

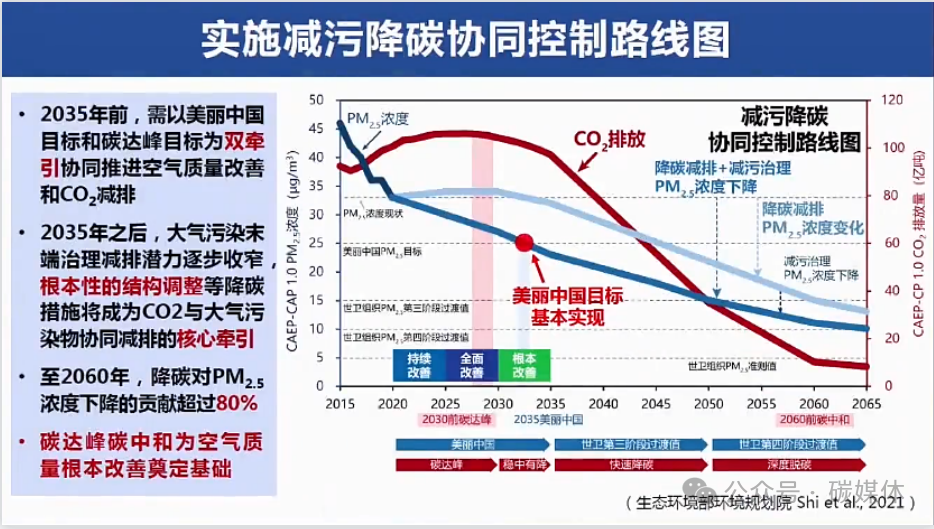

再就是真正要去减污降碳协同增效,要开发出一个指数来,来评价,什么才是真正的减污降碳,不同时期特点AB减污降碳这两个工作主体是不太一样的。目前阶段来说减污降碳,更多是减污来协同降碳,可能碳达峰之后更多是降碳来协同减污,不同阶段主要矛盾也不一样,我们要分别采取不同措施。

鄂公网安备 42010202001628号

鄂公网安备 42010202001628号