30 纳米高分子复合型可降解生态塑料技术

一、技术名称:纳米高分子复合型可降解生态塑料技术

二、技术类别:减碳技术

三、所属领域及适用范围:农业 农作物地面覆盖

四、该技术应用现状及产业化情况

农用地膜作为农业领域作物覆膜必备的农业生产材料,全国年用 量达到 150 万吨。普通地膜因不可降解导致残膜破坏土壤结构,影响 作物出苗,阻碍根系生长,影响水分和养分吸收,导致农作物减产。早 期的降解技术及产品,比如光降解、光/生物降解、生物基降解地膜等, 需要光照、堆肥等特定降解条件,且存在降解可控性低、降解不完全、 易产生微塑料和产生二次污染等问题。

纳米高分子复合型可降解生态塑料技术实现了塑料地膜在常规自 然环境下(无需光照、堆肥等特定环境)完全降解的目标,具有降解可 控性强、不产生微塑料、降解产物无毒无害、无二次污染等特征。目 前,已连续 7 年开展生态降解塑料地膜大田试验和推广示范,在全国28 个省区 600 万亩农田推广应用,涉及棉花、花生、玉米等 30 余种农 作物,并对 1.5 万吨残膜污染进行治理。

五、技术内容

1.技术原理

该技术是以绿色环保的食品级纳米高分子复合材料作降解助剂,促进地膜在常规自然环境中的光、氧、热作用下,加速氧化分解成亲水 性低分子氧化聚合物,然后进一步通过环境微生物作用,最终降解成水、无害气体和土壤有机质。应用该技术的地膜产品具有与普通地膜同等的机械、保温保墒等使用性能,相比普通地膜可节约50%原材料投 入成本和生产能耗,无需回收残膜所需能耗和电耗,实现从源头到终 端的节能减排。

2.关键技术

(1)纳米高分子复合型生态塑料母料制备技术

采用食品级纳米氧化物链接复合技术和表面修饰技术,以光降解纳米粒子为核心,均匀加入具有助氧化功能和具有促生物降解功能的 成分,研制成兼具氧化降解和生物降解功能的纳米高分子复合型生态 塑料母料。

(2)生态地膜可控降解技术

生态地膜可控降解速度技术根据已建立的全国气象环境数据库,结合种植作物需求、农事操作模式、生态地膜配方、应用效果等信息, 调控地膜降解速度,避免降解过快/过慢影响作物保温保墒需求和作物生长发育。

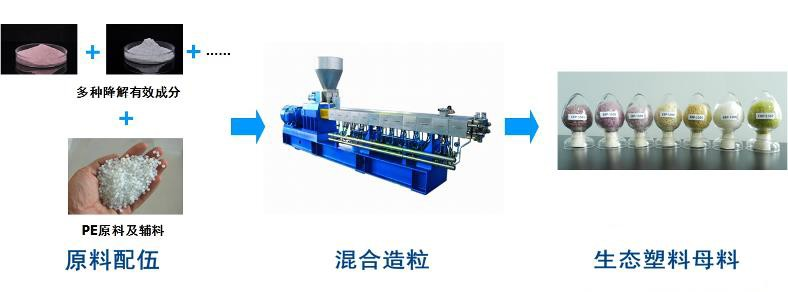

3.工艺流程

纳米高分子复合型降解添加剂/母料制备流程示意图见图1。 以光敏性纳米粒子(纳米TiO2等)组成纳米级微结构框架,具有氧化功能的金属离子(Co2+、Mn2+、Fe3+等)以及具有生物降解促进功能 的生物质酸(柠檬酸、茶多酚等)均匀加入其中,共同组成兼具氧化降 解和生物降解功能的、不受环境因素制约、无论在户外丢弃、填埋、堆 肥、光照、加热等条件下都能够发挥降解功能的纳米降解添加剂。

图1 纳米高分子复合型生态塑料母料制备流程

六、主要技术指标

1.经光、热氧化降解后,生态地膜断裂伸长率保留率≤10%,重均 分子量<10000;

2.生态地膜力学性能和水汽阻隔性能达到相同规格普通地膜性能 的 90%以上;

3.相比普通地膜,生态地膜每年约减少 50%左右聚乙烯原材料投 入成本和生产能耗;

4.生态地膜无需回收,减少人工回收残膜成本 50 元/亩,减少残膜 回收利用处理成本。

七、技术鉴定及获奖情况

该技术已获得国家发明专利 6 项,实用新型专利 8 项,参与起草 国家标准 2 项、山东省地方标准 6 项。2013 年荣获山东省科学技术奖 三等奖;2015 年荣获农业部“中华农业科技奖”二等奖(当年最高奖 项);2016 年通过生态地膜大田应用示范评价;2018 年荣获中国轻工 业联合会科学技术进步奖二等奖;2020 年荣获山东环境技术进步奖一 等奖。

八、典型用户及投资效益

典型用户:宿州妙顺环保科技有限公司、宿州市农业农村局

典型案例 1

案例名称:30 万亩生态降解地膜大田应用

建设规模:30 万亩生态降解地膜大田应用。建设条件:涉及花生、 西瓜、大棚蔬菜、露天蔬菜、金丝绞瓜等不同种植作物的农田 30 万亩。 主要建设内容:适用于不同作物的生态降解地膜配方设计及小规模性 能评价实验、生态地膜配方优化、生态地膜大面积铺设、阶段性跟踪生 态地膜使用性能及降解情况、作物生长发育情况等。项目总投资 3240 万元,建设期 24 个月(项目累计实施 2 年,并非种植时间),碳减排 量 7730tCO2。

典型案例 2

案例名称:10 万吨生态塑料地膜产业化项目

建设规模:年产 10 万吨生态塑料地膜。建设条件:建筑场地地形 平整,能够满足建筑所需机械设备、建筑材料等及运输货车进出场地; 实现通水、通电、通路。主要建设内容:生态塑料制品生产车间、生态 塑料检验检测中心、新材料研发中心等。主要设备:生态塑料制品生产 线设备、产品检验检测设备、研发设备等。项目总投资 10 亿元,建设 期为 24 个月。年经济效益 3 亿元,投资回收期约 3-5 年。

九、推广前景和减排潜力

预计未来 5 年,该技术预期推广比例将达到 10%,推广应用面积 将达 3000 万亩,项目(年)投资 30 亿元,可形成的年碳减排能力约 为 80 万 tCO2。

由武汉节能协会办公室整理

鄂公网安备 42010202001628号

鄂公网安备 42010202001628号