二、非化石能源类技术

22 塔式太阳能光热发电技术

一、技术名称:塔式太阳能光热发电技术

二、技术类别:零碳技术

三、所属领域及适用范围:可再生能源 光热发电领域

四、该技术应用现状及产业化情况

光热发电因自带储热系统,可作为基荷电源,使电力系统彻底摆 脱对化石能源的依赖,还可与风电、光伏等混合发电实现多能互补,减 少弃风弃光,解决环境污染、能源短缺问题。但长期以来一直存在造价 高、稳定性低等问题,致使行业发展缓慢。该技术基于系统关键技术的 突破,实现了核心设备的国产化,可为光热电站建设提供成熟、可靠的 解决方案,有效提升光热发电系统的稳定性和经济性,关键指标达到 国际领先水平。2013 年,利用该技术建成青海德令哈 10MW 塔式熔盐 储能光热电站,成为我国首座商业化运营的光热电站。目前,该技术已 在青海中控太阳能德令哈 50MW 塔式熔盐储能光热发电、中电建青海 共和 50MW 塔式熔盐储能光热电站等多个塔式光热电站中推广应用, 效果良好。

五、技术内容

1.技术原理

塔式太阳能热发电技术通过驱动排列有序的大规模定日镜实时跟踪太阳,将太阳光聚焦到位于高塔顶部的吸热器,通过高温熔盐储存热能,并加热工质产生高温高压蒸汽,通过汽轮机带动发电机发电,实 现“光能-热能-机械能-电能”的转化。该技术通过规模化定日镜集群高 精度协同聚光、安全可靠的大容量低成本熔盐储能、高温吸热器的网 格化能量协调控制的关键技术,可解决光热电站的定日镜聚光精度、 可靠性及稳定性等问题,为光热发电行业提供更优的解决方案。

2.关键技术

(1)规模化定日镜集群高精度协同聚光技术

研发了自主动态跟踪、精度自校正功能的智能定日镜装备;开发了机器视觉的定日镜偏差检测、最优参数拟合校正算法和定日镜集群 协同控制系统,实现数万面定日镜集群大规模、高精度聚光集热。

(2)适用于太阳能热发电的安全可靠、大容量低成本储能技术

研发了温度可控的预热缓冲熔盐储罐进盐方法与液态熔盐存储设备的工艺技术,实现了 565℃高温、5000m³级熔盐大容量安全储能;开 发了高参数、大范围、快速变负荷换热系统,实现比传统火电更优的负 荷调节深度和速度。

(3)高温吸热器与大规模镜场之间能量网格化动态协调控制方法

研发了大规模镜场定日镜光斑的投射策略,实现了吸热器表面能量的均匀化和温度变化的精准控制,防止吸热器出现超温或欠温现象。

3.工艺流程

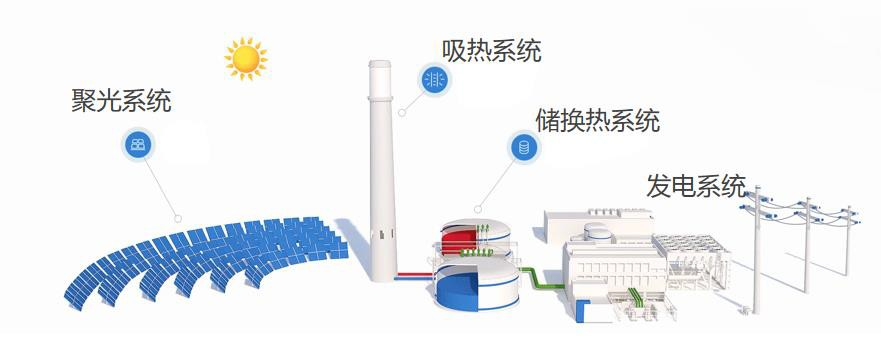

塔式太阳能光热发电技术的发电工艺流程如图 1 所示。

图 1 塔式太阳能热发电流程图

六、主要技术指标

1.单位年采光面积发电量≥260kWh/(m2.a);

2.镜场定日镜年平均跟踪准确度≤3mrad;

3.设计工况光电转换效率 22%。

七、技术鉴定及获奖情况

该技术已获得国家发明专利 75 项,实用新型专利 52 项。软件著 作权 22 项。2016 年通过中国科学院电工研究所的测定太阳定日镜跟 踪鉴定,并荣获青海省科学技术奖励一等奖;2019 年,荣获浙江省技 术发明奖一等奖、青海省科学技术奖励二等奖。

八、典型用户及投资效益

典型用户:浙江中光新能源有限公司、中国电力建设集团等

典型案例 1

案例名称:青海中控太阳能德令哈 50MW 塔式熔盐储能光热电站

建设规模:采用其自主研发的熔盐塔式太阳能热发电技术,装机容量 50MW。

建设条件 : 戈 壁 荒 漠 等 国有 未 利 用 地 , 光资源较好 (DNI≥1700kWh/m2)。主要建设内容:镜场采光面积 542700m2,配置7 小时熔盐储能系统等。主要设备:镜场由 27135 台 20m2 的定日镜组成,吸热器和吸热塔各 1 座,高低温储罐各 1 套,蒸汽发生系统 1 套, 汽轮机和发电机 1 套。项目总投资 11.3 亿元,建设期为 21 个月;设计 年发电量 1.46 亿度,年碳减排量 9 万 tCO2,碳减排成本为 510~530 元/tCO2。年经济效益 1 亿元,投资回收期约 11 年。

典型案例 2

案例名称:中电建西勘院青海共和 50MW 塔式熔盐储能光热电站

建设规模:采用其自主研发的熔盐塔式太阳能热发电技术,装机容量 50MW。 建设条件 :戈壁荒漠等国有未利用地 , 光资源较好 (DNI≥1700kWh/m2)。主要建设内容:镜场采光面积 600320m2,配置6 小时熔盐储能系统等。主要设备:镜场由 30016 台 20m2 的定日镜组成,吸热器和吸热塔各 1 座,高低温储罐各 1 套,蒸汽发生系统 1 套, 汽轮机和发电机 1 套。项目总投资 12 亿元,建设期为 21 个月;设计 年发电量 1.57 亿度,年碳减排量 9.6 万 tCO2,碳减排成本为 510~530 元/tCO2。年经济效益 1.1 亿元,投资回收期约 11年。

九、推广前景和减排潜力

预计未来 5 年,该技术可预期推广比例将达到 5%,累计装机容量1385MW,年发电量 40 亿度,项目总投资 300 亿元,可形成的年碳减 排能力约为 244 万 tCO2。

由武汉节能协会办公室整理

鄂公网安备 42010202001628号

鄂公网安备 42010202001628号